Según una interesante lectura católica tradicional, el mensaje original cristiano del Evangelio sería juzgado como revolucionario tanto a la derecha como a la izquierda de la Iglesia. La lectura explica que, a la derecha, se subraya y aprecia el (supuesto) hecho histórico de que la Iglesia habría contenido el empuje revolucionario del cristianismo originario, canalizándolo en una estructura jerárquica, grecizada y latinizada; y, como se comprende, este es el motivo por el que, a la izquierda, se piensa que la Iglesia jerárquica, grecizada y latinizada, ha traicionado el espíritu revolucionario del cristianismo.

La lectura sostiene, por tanto, que el análisis a la derecha y a la izquierda es el mismo: la Iglesia habría domado el revolucionario mensaje cristiano originario. Lo que cambia, por el contrario, siempre según la lectura, sería el juicio de valor: a la derecha es un bien, a la izquierda no. Todo el discurso es claro y muy aceptable, si no fuera porque, a quien tenga alguna noción de filosofía, le viene el pensar que, independientemente del juicio de valor, aparentemente distinto, entre las dos posiciones, existe de todos modos un fondo común. Comencemos del hecho de que lo que a la izquierda se contesta indudablemente – todos lo saben – es el magisterio dogmático de la Iglesia jerárquica, no porque los Dogmas sean juzgados todos falsos (en alguno, bien o mal, se cree todavía), sino porque los Dogmas son proposiciones inmutables e inmodificables, que deben tomarse o abandonarse; y esta alternativa, como es sabido, según el Papa que convocó el Concilio Vaticano segundo, no sería ya posible proponerla al hombre moderno.

Pero, por el otro lado, esta alternativa que no sería posible proponer al hombre moderno no es propiedad exclusiva del magisterio dogmático; antes bien, proviene de los mandamientos de Dios del Antiguo Testamento. También los mandamientos, en efecto, son proposiciones inmutables e inmodificables, que deben tomarse o abandonarse. Y quien conoce el Evangelio sabe que también la enseñanza de Jesús está hecha de mandamientos. Nuestro Señor lo dice de manera muy clara: ‘El que me ama, observa mis mandamientos’ (Jn 14). Se podría entonces hipotetizar que, en realidad, de ambas partes, el carácter revolucionario del cristianismo no consiste sólo en el contenido de los mandamientos propuestos (como el sermón de la montaña), sino en la forma en el que son propuestos: inmutable e inmodificable, porque es obligante. Parece obvio, en efecto, que, si fueran propuestos de modo no ya inmutable e inmodificable, los mandamientos perderían su carácter obligante; y, en ese momento, ¿qué tendrían de revolucionario?

Pues bien, si la hipótesis apenas propuesta fuera exacta, ello significaría evidentemente una sola cosa, que a la derecha y a la izquierda de la Iglesia se combatiría la misma gloriosa batalla de la modernidad: aquella contra un principio inmutable que pretenda determinar inmutable la sola evidencia filosófica del feliz mundo contemporáneo: la libertad del devenir. Es decir, si la hipótesis fuera exacta, se seguiría que el juicio de valor no es distinto en relación a las proposiciones inmutables, sino sólo sobre su atribución, en el sentido de que a la derecha las proposiciones inmutables, es decir, los mandamientos inmutables, vendrían directamente de Jesús y la Iglesia las habría mitigado de algún modo; a la izquierda, por el contrario, serían imputadas al magisterio dogmático de la Iglesia jerárquica, ya que Jesús, el Amor misericordioso, según la vulgata progresista, no hubiera ni siquiera soñado expresarse por medio de dogmas y mandamientos, es decir, a través del uso de proposiciones inmutables. La tarea de los dos bandos estaría, por tanto, equitativamente repartida: a la derecha se desarma el magisterio dogmático para hacerlo más digerible al hombre moderno; a la izquierda, por el contrario, se desarman los mandamientos, al uso del mismo hombre moderno, con el objeto de proponérselos de un modo más liberal (que, de acuerdo con las fábulas del progresismo católico, sería nada menos que la originaria).

En realidad, tanto Jesús como Su Iglesia, la Católica y Romana, obviamente, hasta el desastroso Concilio Vaticano segundo, se han expresado siempre y sólo por medio de mandamientos y dogmas, es decir, a través del uso de proposiciones inmutables. Y ello por una razón sencillísima: porque la proposición inmutable determina el devenir, no lo sigue; lo que conlleva, para el feliz mundo de la Gaudium et Spes, la desagradable consecuencia de que el devenir es, sí, libre, pero sólo de rechazar dogmas y mandamientos, por lo cual es solamente libre de equivocarse. Que, en el Concilio Vaticano segundo, más de dos mil hombres de Iglesia, de derecha y de izquierda, convinieron conjuntamente en la empresa heroica de sustraer al hombre moderno a esta alternativa tristemente iliberal, parece obvio; ya que, con un anacronismo indigno, vergonzoso e increíble, se fingió, entonces como hoy, la pretensión de devolver el Cristianismo a su forma originaria y espontánea, que, no hace falta decirlo, sería colegial, esto es, liberal y democrática.

Es superfluo observar que, antes del Concilio Vaticano segundo, la Iglesia Católica supo siempre que entre la libertad del devenir y los mandamientos hay una relación de contradicción. Es evidente por sí mismo que, en presencia aun de un solo mandamiento, el devenir no es totalmente libre como pretende la filosofía contemporánea. Así como es evidente que, si el devenir es totalmente libre, no puede haber un solo mandamiento que pueda determinarlo. La ambigüedad del modernismo, así como lo conocemos desde los tiempos de San Pío X, se debe a la necesidad de conciliar de algún modo precisamente estos dos opuestos, con el objeto de mantener unidos dos principios contradictorios entre sí: los mandamientos divinos, que pretenden determinar el libre curso del devenir, y la libertad del devenir, que, si pretende ser verdadera (y no dibujada, como decía Giovanni Gentile), no puede dejarse determinar por ningún mandamiento. Pues bien, como esta conciliación es imposible por las razones apenas expuestas, se sigue que el modernismo tiene la necesidad de desembarazarse también de aquello que hace imposible su proyecto de hacer convivir los mandamientos con la libertad del devenir, esto es, el principio de identidad y no contradicción. Esto explica el motivo por el que el modernismo eclesiástico intente, ya desde hace más de un siglo, llevar testarudamente al ser la contradicción, sin, por otro lado, comprender la inutilidad de esta modernísima fatiga suya. El aprecio del mundo, la satisfacción de los enemigos de la Iglesia unido al más soberano desprecio de la Metafísica impiden al modernismo comprender que el principio de no contradicción excluye que la contradicción entre en el ser[1]. Y que es precisamente por esto que las puertas del infierno no prevalecerán nunca sobre la Iglesia de Cristo.

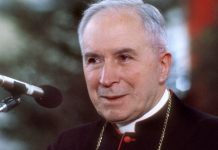

Uno de los intentos más explícitos de sanar esta oposición entre la libertad del devenir y los mandamientos pertenece al teólogo del Concilio Vaticano segundo, después cardenal y finalmente Papa con el nombre de Benedicto XVI, es decir, Joseph Ratzinger. El intento, obviamente, no se consigue porque, como se ha dicho, la contradicción no puede subsistir, pero es interesante estudiar su concepción para comprender el esquema intelectual que se oculta tras la necesidad del modernismo de combinar de algún modo los opuestos y que se expresa históricamente sustituyendo el magisterio dogmático por un magisterio exclusivamente pastoral, es decir, no definitorio. Un magisterio que podría llamarse también constantemente provisional.

El paso que Benedicto XVI realiza para desarmar el contenido dogmático del Cristianismo es el de sostener que la fe es inseparable de la duda por definición, o sea, que la fe está necesariamente vinculada a la duda. De este modo, en efecto, es decir, anulando en una duda toda proposición inmutable, la fe católica se transforma en un sistema compuesto solamente de proposiciones hipotéticas, o sea, de hipótesis. La hipótesis, en efecto, por su naturaleza, está siempre abierta a ulteriores incrementos o a desmentidos, por ello es siempre incierta. Que además este sea el mejor modo para volver al Cristianismo originario es puro fingimiento. Ya que quien tuviera el sacrosanto deber de conocer los Hechos de los Apóstoles y las Cartas Apostólicas, al menos por oficio, debería saber que el Cristianismo nace dogmático y así continúa hasta el Concilio Vaticano segundo.

En cualquier caso, todos saben que la propuesta teológica presentada por Benedicto XVI es la de conservar la fe como hipótesis. Dudas sobre ello no hay, porque, para empezar, el Papa emérito lo escribe expresamente y no se asombra de ello; pero lo que es más interesante advertir es el llamamiento que dirige a los no creyentes para que no descarten como inmutable la existencia de Dios y para que intenten vivir como si Dios existiera, porque dicho llamamiento demuestra que para Benedicto XVI la negación y la afirmación inmutable de la existencia de Dios son imposibles. Ya que es imposible demostrar racionalmente la existencia o la no existencia de Dios, dice la propuesta de Benedicto XVI, entonces los no creyentes podrían fingir muy bien que Dios existe. Desafortunadamente, el fino teólogo no considera que, si la existencia de Dios es indemostrable, también los creyentes podrían fingir muy bien que Dios no existe. Cosa muy probable, como demuestran los datos acerca del declive imparable de la fe católica.

De todos modos, para volver al tema, debe decirse que la propuesta teológica de Benedicto XVI no es nueva. Se encuentra ya en el filósofo de la ciencia Karl Popper, autor del libro ‘La sociedad abierta y sus enemigos’. Popper, neokantiano de la escuela de Viena, enseña que, en la sociedad abierta, el único criterio de verdad de una proposición es su falsificación y que, por tanto, una proposición que no puede ser falsificada, es decir, una proposición que no esté abierta ni a incrementos ni a desmentidos y no devenga de ningún modo – una proposición inmutable – carece de sentido; de modo que, en la sociedad abierta, al final, lo falso se convierte en prueba de lo verdadero. Ya que, por tanto, la afirmación y la negación inmutable de la existencia de Dios son imposibles, parece claro que, en la propuesta del teólogo Joseph Ratzinger, todos los hombres, creyentes y no creyentes, están llamados a permanecer abiertos a nuevas adquisiciones o a desmentidos e inevitablemente a cultivar la duda. La proposición hipotética, en efecto, al ser una proposición hipotética, nunca incluye todo; porque si incluyese todo, no permanecería abierta a nuevas asunciones o desmentidos. Por consiguiente, en la propuesta teológica de Benedicto XVI, la duda no es concebida como una tentación a la cual resistir, sino que es postulada como criterio de autenticidad de la fe. Si, en efecto, la fe está necesariamente vinculada a la duda, se sigue que una fe sin dudas no es auténtica. Por ello, si en la sociedad abierta de Popper es lo falso lo que ofrece la prueba de lo verdadero, en la Iglesia abierta de Benedicto XVI esta función le corresponde a la duda. Sólo quien duda tiene una fe verdadera. Nace de aquí la retórica insoportable de la Iglesia en camino, en salida, de la Iglesia en búsqueda, del dinamismo de la fe y demás cuentos chinos.

La imposibilidad de afirmar o de negar con certeza es, por tanto, la única e insuperable certeza de la propuesta teológica de Benedicto XVI: la única proposición inmutable y, por tanto, la única verdad absoluta. Pues bien, pasando aquí por alto la auto-contradicción de una verdad absoluta que es afirmada cuando es negada y viceversa, es necesario advertir que, si se acepta que las únicas proposiciones admisibles son las hipotéticas, se sigue necesariamente que el contenido de la fe católica – el Sagrado Depósito – no será nunca definitivo y, por ello, implicará necesariamente un proceso. Pero no un proceso en el sentido indicado por san Vicente de Lerins; ya que, una vez rechazadas las proposiciones inmutables y admitidas sólo las hipotéticas, el proceso que resulta de ello, aunque coincidiera paradoxalmente con la tradición católica, no se dirigirá nunca hacia la confirmación de la fe exigida por Nuestro Señor, es decir, hacia la certeza, sino que se orientará siempre y necesariamente hacia la duda. Las proposiciones hipotéticas nunca contienen la necesidad del ser sino siempre y sólo su posibilidad; y todo el pontificado de Benedicto XVI ofrece la prueba evidente de ello: la Misa Vetus Ordo y la Misa Novus Ordo, los anglicanos casados y la Fraternidad San Pío X, la shoah y la pasión de Cristo. Es decir: ¿veis qué hermoso es el mundo, cuando no existen ya proposiciones inmutables? Es posible todo y lo contrario de todo. Pero, por otra parte, es este el mito de la Iglesia abierta, a la cual no será nunca concedido cerrarse y replegarse en sí misma, ateniéndonos a las palabras de tres Papas: Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco.

Naturalmente, el rechazo de las proposiciones inmutables, si hace ciertamente de la Iglesia Católica una Iglesia abierta, obliga a la teología que la sostiene a hacerse inevitablemente ambigua. Claro, porque allí donde la Iglesia Católica mantiene firmes, inmutables, los artículos del Credo, la propuesta teológica de Benedicto XVI, adoptando el uso de las solas proposiciones hipotéticas, acaba considerando que los artículos del Credo son sólo posibles, es decir, verdaderos o quizá no; es decir, verdaderos y también no verdaderos. Diciendo esto, no se está soñando. En la propuesta teológica de Benedicto XVI, es precisamente la duda la que vincula proposiciones contradictorias entre ellas; y allí donde prevalece la duda ¿hay necesidad de añadir que todo es posible, que todo puede ser verdadero pero también no verdadero? ¿O esta no es, quizá, una consecuencia por sí misma evidente?

Pero ¿por qué propone Benedicto XVI la duda, en vez de confirmar a los hermanos en la fe? ¿Por qué no consigue valorar las consecuencias de su propuesta? En realidad, la propuesta teológica de Ratzinger resulta comprensible sólo si se admite, siguiendo la estela de Kant y del kantismo, que la verdad no es cognoscible por parte del hombre. Si, en efecto, la verdad no es cognoscible por parte del hombre, es evidente que todas las proposiciones inmutables, tanto si afirman como si niegan (y no sólo la existencia de Dios), traspasan los límites cognoscitivos del hombre y, traspasándolos, son sólo expresiones distintas de una misma voluntad de poder (Nietzsche), contraria al Evangelio. Es la lectura de Heidegger, tomada de Kant y filtrada por Nietzsche. La solución de Heidegger para salir de la voluntad de poder, como es sabido, es la de dejar ser a las cosas (como si dejar ser, además, en una filosofía que niega la verdad, no fuese a su vez voluntad de poder); y dejar ser a las cosas supone, obviamente, que sólo hay de inviolable la libertad del devenir y no Dogmas ni mandamientos.

El dejar ser de Heidegger imagina, por tanto, que el desvelamiento de la verdad es sólo hipotético, en la historia; y que toda otra verdad que pretenda traspasar la historia es sólo voluntad de poder. Salvo que, lo que se desvela hipotético, en la vida concreta del hombre, es sólo la verdad histórica, que es subjetiva, parcial y opinable. Por tanto, el dejar ser a las cosas o la veleidosa sustitución heideggeriana del término latino Veritas con el griego Aletheia son todo reglas inútiles, porque la verdad que se desvelará en la historia, aunque se la llame Aletheia, será siempre la suma estratificada de las solas proposiciones hipotéticas, es decir, será la historia de las opiniones humanas y de la duda que las infecta. Y en ello consiste, precisamente, el relativismo que Benedicto XVI dijo que se comprometía a combatir, de boquilla.

En la realidad de su pontificado sucede, en cambio, todo lo contrario, tan es verdad que para el fino teólogo los anglicanos casado son verdaderos sacerdotes, pero también los católicos que hacen el voto de castidad; la nueva Misa es verdadera Misa católica pero también la de San Pío V; el Concilio Vaticano segundo está en continuidad con el Concilio Vaticano primero, pero es también un desafío al Syllabus. Es la inviolable libertad del devenir la que ha construido en el tiempo todas estas cosas hermosas. Y si el libre devenir es inviolable, como afirma también la Dignitatis Humanae Personae, despreocupándose del principio de no contradicción, entonces Lutero, los Cátaros, los Hindúes, la revolución francesa, el animismo africano, los ritos vudús, al ser libres concreciones históricas, no serían negaciones de una incognoscible Verdad, sino que pertenecerían al patrimonio de la única verdad cognoscible, la histórica.

Y es por esto por lo que Dios habría dejado las señales de su presencia – los semina verbi – en todas las supersticiones en el mundo profano: porque más allá de la historia no se conoce nada. Lo que implica una nueva concepción ética a la vista ahora de todos, es decir, que nadie puede ir más allá de la historia, porque cualquier afirmación meta-histórica es sólo voluntad de poder, contraria al Evangelio. Por ello, quien piensa poder hablar al hombre moderno con proposiciones inmutables e inmodificables, realiza sencillamente un acto de violencia. Es la ética del así llamado ‘buenismo’. Y es sobre esta nueva ética que a la derecha y a la izquierda de la Iglesia se encontraron perfectamente de acuerdo en el Concilio Vaticano segundo.

Lo que se propone, por tanto, es decir, la así llamada hermenéutica de la continuidad, como se ve, es la conocida ropa vieja cultural del et-et. Se acepta todo y el contrario de todo, porque en la propuesta teológica de Ratzinger están prohibidas todas las proposiciones inmutables. Pero prohibir las proposiciones inmutables significa prohibir la misma forma de la Verdad, por la sencillísima razón de que la Verdad precede al ser, lo determina y no lo sigue. Lo que sigue al ser es, en efecto, la opinión; y, aunque uno se esfuerce devanándose los sesos, no existe ninguna otra forma de la Verdad. No se da. Estando ya en el ser, la Verdad es necesariamente inmutable. Y la decisión de prohibir las proposiciones inmutables, en el mundo real, de manera distinta que en el filosófico, se paga. Parece que Benedicto XVI se vio obligado a dimitir después de la exclusión del IOR del sistema SWIFT. Pero ¿por qué se vio obligado a dimitir? Porque, obviamente, las solas proposiciones hipotéticas no determinan al ser sino que lo siguen. En las proposiciones hipotéticas, como se ha visto, hay sitio para todo y para lo contrario de todo; no se tira nada, porque son todas opiniones e incluso “respetabilísimas”, según lo políticamente correcto. Pero, ¿le bastan al progresismo eclesiástico las opiniones de todos? ¿No tiene también él una “nueva verdad” que debe proponer, por la cual se bate cada día con la cara de Kant y de sus epígonos? Y si a esta “nueva verdad”, contraria a la tradición, le vienen bien los anglicanos casados, la Misa Novus Ordo y el Concilio Vaticano segundo, ¿que se hace de la Fraternidad San Pío X, de la Misa Vetus Ordo, del Concilio Vaticano primero?

La propuesta teológica del teólogo Ratzinger, al ser imposible en el plano lógico, es imposible también en el histórico, por la sencilla razón de que la contradicción no puede subsistir, sino que queda confinada en el pensamiento. Es esto lo que el pensamiento moderno no comprende. Adoptando el concepto de la metafísica como voluntad de poder de Nietzsche, se está destinado a no comprender que en el plano ontológico, es decir, del ser y de la realidad, la inviolable libertad del devenir y la verdad, además de no entrar en síntesis, como se imaginaba Hegel, no pueden mantenerse juntas en el et-et del dejar ser propuesto por Heidegger, porque el principio de no contradicción sanciona que, o es verdadera una, o es verdadera la otra; de modo que la ropa vieja cultural se muestra por lo que efectivamente es: un intento inútil de conciliar lo inconciliable, llevando al ser a la contradicción.

En este punto, es natural preguntarse qué se propone una teología que intenta mantener unido lo imposible, negando cualquier valor al principio de no contradicción. En el Evangelio no existe, porque en el Evangelio no se anuncia el et-et del vendedor de ropa usada cultural, sino el aut-aut de Nuestro Señor. Pero no es ni siquiera en el ser, por los motivos citados arriba, o sea, porque el principio de no contradicción impide a dos proposiciones contradictorias entrar unidas en el ser; lo que traducido significa que la propuesta teológica de Benedicto XVI no existe en el plano ontológico o, para entendernos mejor, que es falsa. Y es precisamente el libre e inviolable devenir de la filosofía moderna que se encarga de demostrarlo. Expulsando drásticamente de la historia la misma propuesta teológica en cuanto contradictoria, el devenir demuestra no ser en absoluto libre e inviolable, sino sujeto, como todo el ser, al principio de no contradicción.

¿Qué se debe pensar en este punto? ¿Que el fino teólogo no ha comprendido la lógica del ser, confirmada por Jesús con las conocidas palabras: “Quien no está conmigo está contra mí” (Mt 12, 30), y ni siquiera la lógica subyacente a la historia de las modernas revoluciones, y ha subido al carro modernista sólo para tirar del freno? Pero si fuera así, la pregunta no es por qué motivo ha tirado del freno, sino por qué ha subido al carro de los modernistas y por qué incluso después de haber sido dejado de lado, no quiere bajar de él. ¿No ha aprendido nada, no diré de la historia de la revolución francesa o del Evangelio, sino, al menos, de su vida personal?

En realidad, todas estas preguntas se resuelven en una sola respuesta, que, huelga decirlo, es la tristemente conocida en las crónicas del Concilio Vaticano segundo: Benedicto XVI es kantiano. A través de Heidegger, quizá; pero es kantiano. Y un kantiano no cree que la verdad sea cognoscible, ni siquiera por Divina Revelación. Es por esto por lo que, en su propuesta teológica, se admiten solamente las proposiciones hipotéticas y no apodícticas. La falta de fe en la Verdad de la Divina Revelación custodiada por la Iglesia Católica y lo que lo aúna a los modernistas, pero con una diferencia que será fatal en su pontificado. Se ha dicho que Benedicto XVI vive en la ilusión filosófica de Heidegger y Jaspers de que la verdad se desvela hipotéticamente, en la historia; y que la verdad que pretenda desvelarse más allá de la historia es sólo voluntad de poder, contraria al Evangelio. Se añada ahora que, como Nietzsche y Heidegger, Benedicto XVI no comprende que la verdad es voluntad de poder solamente en el ilusorio mundo kantiano, que la considera inalcanzable. Pero una verdad existe siempre. Incluso cuando se la niega, dado que también la negación de la verdad tiene la pretensión de ser verdadera. Y allí donde una verdad existe (imaginaria o no), no se impone sino se enseña. Y con derecho, porque, en ese punto, sólo el error (imaginario o no) es voluntad de poder. Cosa que no comprenden ni siquiera algunos que se dicen tradicionalistas, que están tirando siempre el freno con la mano, los cuales, confundiendo la imposición con la enseñanza y la voluntad de poder con el deber, se niegan a enseñar la Verdad (opportune importune), dejando al error la facultad de extenderse por todas partes.

En conclusión, se debe decir que la vida personal del intelectual Ratzinger se muestra muy iluminadora también por lo que respecta al kantismo de aquellos prelados que, hoy, parecen ceder impotentes a los estragos del modernismo más agresivo. Su historia personal narra que el joven teólogo Joseph Ratzinger no comprende inmediatamente que también en el modernismo hay una franja ultra-progresista que pretende ser portadora de la verdad en su forma inmutable, preocupada, por tanto, por determinar el ser y por no seguirlo pedestremente. Cuando lo comprende, se disocia de él, pero ahora ya sabemos que no lo hace, ciertamente, para defender la tradición católica, sino porque el kantiano está convencido de que la verdad no es cognoscible ni siquiera por los progresistas. Si es verdad que no la tenían los Padres conciliares – y es por ello que el joven teólogo del cardenal Frings se batió como un león en el Concilio Vaticano segundo – ahora no puede resultar, de improviso, que la tienen los progresistas. Para un kantiano, en efecto, la verdad no la tiene nadie (los encuentros de Asís lo demuestran). Y, afligido por la resignación del escéptico, deja ser a las cosas, seguro de que, antes o después, incluso los peores incendiarios se convencerán de que la verdad es inalcanzable. Ellos también, un día, comprenderán que quien piensa llevarla a los demás, en realidad se lleva sólo a sí mismo.

Perdón: ¿no es exactamente esto lo que dice también quien, según algunos, sería el antipapa de Benedicto XVI? Dan ganas de reír, porque es todo tan límpidamente claro para quien quiere ver. Algo más que Papa y antipapa. Benedicto XVI, desde la derecha, se ha esforzado en desarmar el contenido dogmático del magisterio, acogiendo todo y lo contrario de todo. Pero esto, evidentemente, no bastaba, porque es lo que han hecho también otros Papas, hasta el aburrimiento. Por tanto, a la izquierda, le servía un Papa que comenzara a desarmar el contenido dogmático de los mandamientos. Y lo han encontrado.

Como se ve, a la derecha y a la izquierda, la batalla es siempre la misma desde hace más de 50 años: desarmar el Dogma, limpiando el campo de proposiciones inmutables, para afirmar la libertad del devenir; o, si se prefiere, para acomodar la Sagrada Escritura y la Tradición Católica a la inviolable libertad del hombre moderno. Pero el intento está destinado a fracasar en su punto de partida, porque el principio de no contradicción no lo consiente. Y las puertas del infierno no prevalecerán.

G.R.

(Traducido por Marianus el eremita/Adelante la Fe)

[1] Para entrar en el ser, la contradicción debería negar el principio de no contradicción, pero la contradicción no quiere contradecirse, por ello debe asumir necesariamente el mismo principio de no contradicción que intenta negar. Esto demuestra que el principio de no contradicción es innegable y que la contradicción no entra en el ser inmutable, sino que queda confinada en el pensamiento.